2 февраля 1943 года голосом Левитана по радио была озвучена новость, которую ждал весь Советский Союз: «Войсками Донского фронта разгромлена последняя группировка немецких войск севернее Сталинграда». Эти слова миллионы людей ждали долгих 200 дней, - именно столько шли бои за этот город.

Потери вермахта на Восточном фронте, по данным немецкого историка Оверманска, в январе 1943 г. составили 180 310 человек. 90 000 солдат и офицеров Третьего рейха сдались в плен. Это был максимум потерь за весь предыдущий период войны. Гитлер объявил в Германии общенациональный траур.

Впрочем, его можно было объявлять и в Финляндии, Хорватии, Венгрии, Италии и Румынии. Общие потери Германии и ее союзников в Сталинградском сражении составили более 1,5 млн. человек. 1 129 619 человек погибли с нашей стороны. Скорее всего, эта цифра будет еще уточняться. В последнее время волгоградские ученые (в 1961 году Сталинград был переименован в Волгоград) все чаще заявляют о том, что потери среди гражданского населения их родного города были сильно занижены.

Тем ценнее воспоминания тех, кто провел в охваченном уличными боями городе, часть своего детства – целых 5 месяцев, вынужден был провести. Так произошло и с Лидией Николаевной Никифоровой. Она сумела не только выжить, но нашла в себе силы рассказать всю правду о жизни и смерти мирных сталинградцев, хотя сто раз давала себе слово: «никогда не вспоминать эти страшные 149 дней».

Эвакуация отменяется!

В 1942 году Лида Никифорова осталась без отца. Жила она с мамой, тетей и бабушкой. Эвакуироваться всей семьей не получилось. «Сталин приказал вывозить из Сталинграда только детей. Хитрый такой приказ! А для взрослых другой - «Ни шагу назад!». Матери боялись детей отпускать одних - составы же бомбили дорогой», - вспоминает Лидия Никифорова.

Мать Лиды работала в полувоенной организации - «Энергосбыт». У начальников была бронь. И они отправили жен вместе с детьми. А маму Лиды не отпустили - она была «рабочая единица». «Мама готовилась вместе с нами уйти тайком. Думала, что никто не будет искать сорокалетнюю женщину. Ведь она не военнообязанная… Уже тележку приготовила, чтобы мы, переправившись через Волгу, шли к папиной сестре и везли вещи», - говорит Никифорова.

По распоряжению городских властей, жители каждого дома были обязаны вырыть во дворе окоп. Никифоровы этого делать не стали, - все равно скоро уезжать. Но их планы нарушил участковый милиционер. Он пообещал оштрафовать семью, если «оборонительное сооружение» не будет сделано, и установил срок исполнения обязательных работ – с 20 по 21 августа 1942 года.

Лидия Николаевна вспоминает: «Мама с тетей перепугались и начали копать. Зигзагом, абы как… Неглубокий окоп вырыли, сверху положили доски, сорвали кленовые ветки - и тоже уложили, землю на них побросали. И ступеньки вниз сделали небольшие. Участковый пришел - удивился и похвалил: «Вот ведь умеете сделать хороший окоп». Лида тогда и думать не могла, что впереди осталось только два дня мирной жизни. 23 августа 1942 года 14-й танковый корпус 6-й немецкой армии прорвался к Волге в районе поселка Рынок и отрезал 62-ю армию от остальных сил Сталинградского фронта. По сути, это было начало штурма города.

В тот же день немецкие самолеты под командованием Рихтгофена 2000 раз сбросили бомбы на Сталинград. Нашей авиации и зенитной артиллерии удалось сбить лишь 120 фашистских самолетов. За 24 часа город был превращен в руины. Только по официальным данным, в этот день погибло свыше 40 тысяч мирных жителей.

«Из окопов не выходить – расстрел на месте!»

День 23 августа 1942 года пришелся на воскресенье. Многие горожане вышли в город за покупками, кто-то – прогуляться. Но всем этим планам не суждено было сбыться. «И вот с утра как объявили воздушную тревогу… Никогда так не говорили - мол, из окопов ни в коем случае не выходить, а то расстрел на месте. Только мы сели за стол, взяли ложки, и вдруг видим – надвигается ночь. Стало темно. А перед тем светило солнце. Это самолеты бесшумно летели и пустили дымовую завесу. Мы выбежали на крыльцо, так и не попробовав супа - посмотреть, что происходит. Глядим: с запада надвигается огромная черная туча и клубится вся, как живая. Это немецкие летчики, чтобы видеть цель - вынырнут из этого облака - и тут же бомбы сыплются. Поток бомб, свист стоит в воздухе…», - рассказывает Лидия Николаевна.

Через несколько секунд Лиду с мамой сбило с ног воздушной волной. Вместе со своими двумя сестрами они кубарем скатились в новенький окоп. Он казался единственным безопасным местом, потому что осколки летели прямо над землей. «Крики кругом, стоны… Люди кричат нечеловеческими голосами - не поймешь, человек это или зверь… Нашему пожилому соседу оторвало обе ноги, он погиб от кровотечения - некому было помощь оказать. И мы как упали в окоп - всё: больше нос высунуть было нельзя. Шла стрельба трассирующими пулями. Похоже на нынешний салют, только очень страшно», - говорит пожилая женщина.

Семья Никифоровых провела в окопе несколько дней. Их дом разнесло снарядом. Есть было нечего, и мама Лиды на свой страх и риск сползала на железнодорожный вокзал. Там догорали составы с пшеницей, но принесла детям всего несколько горстей. Ползком. «Мы только через несколько дней освоились с этой страстью. А есть нечего, с голода умираем. Мама простилась с нами и пошла. На вокзале горели составы с пшеницей. Она хотела добыть немного зерен, чтобы замачивать и жевать, чтобы не умереть. И воды надо было принести», - вспоминает Лидия Никифорова.

«Зерна пахли дымом и были горькие на вкус. А воды и набрать негде. И тут по дороге мама увидела огромную лужу - она потом всю жизнь вспоминала. Лужа как кисель - жидкая грязь. И в ней лежал убитый офицер - головой прямо в этой грязи. И мама с ведром поползла за этой грязью. Подумала - через тряпку будем пить. И мы пили.Тогда не болели. От этой страсти переключалось все в организме. У меня в одиннадцать лет виски стали седыми», - вспоминает 72-летняя женщина.

В один из дней рядом с окопом, в котором жили Никифоровы упала бомба, но не разорвалась. По окопу пошли трещины. «Наверное, спасло то, что мы молились без конца. Бабушка мне говорила: «Ты еще безгрешная. Обеги вокруг окопа, прочитай «Живый в помощи… », - рассказывает Лидия Николаевна и добавляет: «Снаряды летят, а я бегу, молюсь, чтобы не попало в окоп».

Хуже эсесовцев – только венгры и хорваты

После первой же бомбежки все соседи Никифоровых ушли из города. Одна семья оставила няню своей дочки - 96-летнюю полячку. Ее поселили в том самом окопе, с краю. Лидия Николаевна рассказывает, что в их окоп постоянно забегали то немцы, то советские солдаты: «У старушки висела на шнурке маленькая сумочка. В таких мужчины носят табак, а у нее там был сахарный песок. Она его берегла, а сама уже высохла вся, стала худой и маленькой, как ребенок. И вот немец спрыгнул в окоп, обрезал шнурок, и в карман сумочку положил. Она ему сказала по-немецки: «Мне 96 лет, как вам не стыдно у меня отбирать последнее?» А он только засмеялся, вытащил из сапога губную гармошку, заиграл… Потом мою бабушку поднял, ощупал. У нее были спрятаны сухари - отобрал и это».

В ноябре 11-летняя Лида уже различала по форме: немцы, румыны, хорваты. Если черная форма, все черное: брюки, пилотки с черепом - это эсэсовцы. Но больше других Никифоровы боялись венгров и хорватов.

«Я запомнила это на всю жизнь. У них мания такая - убивать ни за что. Если хорваты проходят - они обязательно кого-нибудь убьют, ткнут кинжалом, изнасилуют. Население добивали в основном хорваты. Живот могли распороть, голову снести. Собачки в окопы прятались - они их расстреливали. У нас был любимый песик - рыженький такой, умный. Сестра Нина принесла его маленьким щенком, когда уезжала в Ленинград учиться: «Мама, оставь». Он подрос уже, пушистый был, мы с ним играли… Единственная радость детская… Он на хорват гавкнул. Они сперва в него выстрелили, а потом дострелили - в пасть», - вспоминает Лидия Николаевна.

Освобождение

Осень, потом зима… Лидия Николаевна говорит, что дни были похожи один на другой, как две капли воды. Все 5 месяцев не было солнца – над Сталинградом от постоянных бомбежек и обстрелов артиллерии всегда что-нибудь горело, и небо заволакивало дымом. Избавление пришло неожиданно, и, по словам «узницы» города Сталина, как-то обыденно. «И вот пришли наши. Солдаты варили похлебку, заправленную мукой. Она была белого цвета. Разливали в кружки, кормили… А с нас прямо в похлебку падали вши. Тогда приехали дезстанции на машинах, с душевыми установками. Там было тепло. Нас раздели, выкупали, а вещи прокалили так, что никто не узнавал свою одежду. Она вся стала темно-коричневого цвета и долго пахла жареным. Мне спалили бобриковый воротник у пальто», - сожалеет теперь пожилая женщина.

В начале 1943 года в Сталинграде в живых осталось чуть более 10 тысяч мирных жителей. Годом раньше их начитывалось, по разным данным, от 400 до 500 тысяч.

Беженцы: подсчеты и просчеты

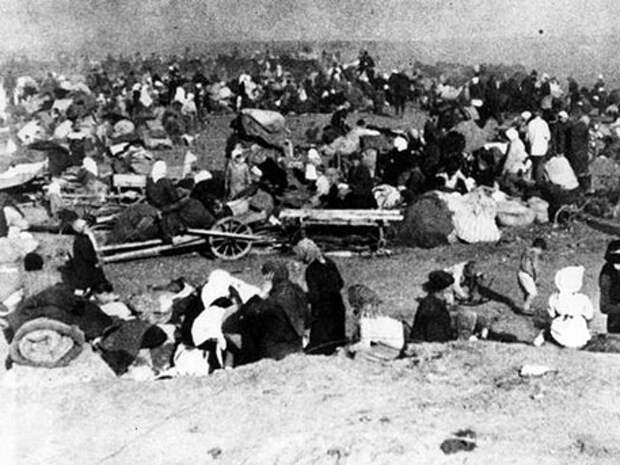

Точно число находившихся в Сталинграде в период с 17 июля 1942 по 02 февраля 1943 годов гражданских лиц установить трудно по вполне объективным причинам. Все дело в том, что через город непрерывным потоком проходили беженцы и эвакуированные из западных районов СССР. С приближением фашистских войск, с каждым днем росла загруженность переправ через Волгу. Через Сталинград в июле и начале августа 1942 года непрерывным потоком шли перевозки вглубь страны хлеба, перегонялся скот и техника.

К 4 августа на правом берегу Волги в районе Дубовки скопилось 50 тысяч голов скота, 18 МТС с машинами и 500 тракторов, в районе Горного Балыклея – 25 тысяч голов скота, 10 МТС с сельскохозяйственными машинами и 350 тракторов, в районе Каменного Яра – 60 тысяч голов скота, 14 МТС с машинами и 400 тракторов. В ближайшие дни ожидалось к переправе около 1400 голов скота.

Задача эвакуации стратегически важных запасов была в значительной степени решена. Но, по мнению военного историка Алексея Исаева, «эвакуация населения Сталинграда в августе велась низкими темпами, так как советское руководство, видимо, считало себя в состоянии удержать ситуацию под контролем. К 23 августа из всего населения 400-тысячного города было эвакуировано около 100 тысяч человек. Основная масса жителей Сталинграда оставалась в городе».

И только на следующий день после «кровавого воскресенья» (23 августа 1942 года) Городской комитет обороны принял постановление об эвакуации женщин, детей и раненых на левый берег Волги, но время уже было безнадежно упущено. После массированной бомбардировки, все причалы были просто уничтожены. Переправа людей на левый берег Волги производилась судами Сталинградского речного флота и Волжской военной флотилии. Этот этап эвакуации проходил под ударами с воздуха и даже артиллерийским огнем противника.

Жертвы «Бородино» и «Иосифа Сталина»

Санитарный пароход «Бородино» с 700 ранеными был расстрелян прямой наводкой в районе Рынка и затонул, спаслось всего лишь около 300 человек. Такая же участь 27 августа 1942 года постигла и пароход «Иосиф Сталин» с эвакуированными жителями. Из находившихся на корабле 1200 человек спаслось вплавь всего около 150 человек. Его расстреляли, практически, в упор немецкие танки, которые сумели прорваться к берегу Волги. Пароход «Иосиф Сталин» был знаменит не только в силу имени, которое он с гордостью носил, но и тем, что за несколько лет до этой трагедии он снялся в роли парохода в знаменитой кинокомедии «Волга-Волга».

В дальнейшем, чтобы избежать потерь от вражеской авиации, эвакуацию из города и снабжение его защитников стали проводить ночью. Вот что рассказывал о ситуации с переправой через Волгу один из защитников Сталинграда, Владимир Пахомченко. «Из-за несвоевременно организованной эвакуации люди потом под бомбами пытались переплыть Волгу. И тонули. На переправах не было представителей власти, люди были брошены на произвол судьбы и спасались как могли».

«Засекреченная трагедия. Гражданское население в Сталинградской битве»

В соответствии с указанием председателя Комитета по эвакуации СНК СССР Н. М. Шверника 15 августа бюро Сталинградского обкома ВКП(б) совместно с исполкомом областного Совета депутатов трудящихся вынесли постановление «О частичной разгрузке г. Сталинграда». Этим постановлением намечалось вывезти из г. Сталинграда в Куйбышевскую область 15 тысяч неработающих женщин с детьми и 8–10 тысяч разместить в заволжских районах. На следующий день было принято постановление «Об эвакуации гражданского населения из районов боевых действий Красной Армии».

Волгоградский историк Татьяна Павлова утверждает, что речь в этом постановлении шла только о «руководителях и активе», а не о рядовых жителях. В архивных документах, по словам Павловой, подчеркивается, что «... самую большую неорганизованность проявили судебно-прокурорские органы, облсуд, управление НКВД", которые бежали из пылающего города впереди остальных. По данным, военного историка, из Сталинграда в большой спешке выехали зампрокурора области, руководители облпрокуратуры, военный трибунал войск НКВД во главе с начальником, военный прокурор войск НКВД. Самовольно выехали 12 директоров заводов.

«Директор завода «Красный металлист» Коняшев, как сказано в донесении, «... получив в подшефном колхозе автомашину продуктов, овощи, муку и мясо для рабочих, присвоил себе и скрылся". Многие высокопоставленные беглецы впоследствии не понесли никакого наказания, сохранив и свои посты, и партийный билет», - возмущается военный историк Павлова.

Волгоградский историк Алексей Владимирский утверждает, что самым активным образом за выполнение постановления об эвакуации от 15 августа взялись партийные босы: «Только местные партийные руководители спрятали свои семьи за Волгу и регулярно навещали их. В первые дни бомбардировок вслед за партработниками выехали и семьи руководителя области Чуянова, и председателя облисполкома Зименкова». И лишь спустя трое суток после бегства партаппарата и, так называемого актива, т.е. только 18 августа бюро обкома ВКП(б) совместно с исполкомом облсовета депутатов трудящихся приняли постановление в соответствии с распоряжением СНК РСФСР об эвакуации детских домов за пределы Сталинградской области.

Немцы и гражданское население Сталинграда

Депортация и высылка жителей Сталинграда началась сразу же после немецкого вторжения. Тысячи людей должны были ежедневно отмечаться на специальных пунктах. Немецкая комендатура разместилась в Дзержинском районе города. Нацисты потребовали от всех сталинградцев в возрасте от 14 до 52 лет явиться в комендатуру для регистрации. 5 октября первая партия депортированных отправлялась из города. Точное число депортированных неизвестно, неизвестно до сих пор даже приблизительное число советских граждан, вывезенных в Германию из Сталинграда. Но по тому, как проходил первый день депортации можно судить о том, что ждало тех, кто не успел вовремя покинуть этот город.

В репертуаре Волгоградского драматического театра есть спектакль, основанный на документальных записях очевидцев и участников тех событий. Вот что запомнил о 5 октябре 1942 года несовершеннолетний житель города: «Немцы нас всех подняли, стали сортировать, с малыми детьми сажали в машины, и подростков и взрослых повели пешком. У одной женщины было двое младенцев. Немцы стали подсаживать женщин в машины. Один немец держал в обоих руках детей, одного ребенка отдал матери, а другого не успел, и машина тронулась. Ребенок запищал, а он несколько постоял в раздумье, затем бросил на землю, и затоптал ногами».

После освобождения Сталинграда и Сталинградской области, в станице Нижнечирская советские солдаты обнаружили массовое захоронение. Позже выяснилось, что все 47 трупов детей в возрасте от 2 до 12 лет были воспитанниками детского дома. В самом городе, в подвалах 3-го Дома Советов были обнаружены 516 тел, в том числе 50 – детских. Вот запись из доклада спецкомиссии: «У 139 жертв женщин – вырезаны груди (18), у некоторых детей отрезаны пальцы и выколоты глаза».

Вернуть город любой ценой

Спустя две недели после начала массированных бомбардировок Сталинграда, и выхода немцев к Волге, Сталин вызвал в Москву Жукова и Василевского. «Он спросил меня: «Что нужно сделать, чтобы ликвидировать «коридор», и соединиться с нашими в городе?» Я доложил: «Одна армия, один танковый корпус, 3 танковых бригады, 400 стволов гаубичной артиллерии, плюс – ода авиационная армия»», - вспоминал потом Георгий Жуков.

Сталин промолчал, склонился над картой стратегических резервов. Жуков с Василевским отошли в сторону и начали шептаться. Жуков тихонько сказал: «Нет, тут нужно другое решение!» Сталин поднял голову от карты и спросил: «А какое другое решение?» Жуков ответил: «Я не думал, что у Вас такой острый слух». Сталин отпустил военачальников со словами: «Ладно, поезжайте! Подумайте, а завтра мы вновь соберемся в Ставке».

Всю ночь Жуков и Василевский провели в Генеральном Штабе Красной Армии. План контрнаступления под Сталинградом к утру был доработан. Он получил название «Уран». Согласно этому плану, войска маршала Василевского должны были вести наступление с юга, войска, подконтрольные Жукову – с севера. План был утвержден. На прощание Сталин сказал: «О плане пока никому ни слова».

Операция «Уран»

Ранним утром 19 ноября 1942 года советская артиллерия, которой командовал Н.Н. Воронов, в течение 80-ти минут обстреливала позиции 6-ой армии генерала Ф. Паулюса. Затем танки Юго-Западного и Донского фронтов пошли в наступление и пробили широкую брешь в оборонительных позициях противника. 20 ноября к наступлению подключился Сталинградский фронт. Днем позже, когда улучшилась погода, контратаку поддержала авиация – воздушные армии Красовского, Смирнов и Руденко.

Войска Красной Армии к 22 ноября смогли прорваться вперед на 100-120 км. Но на этом операция «Уран» «забуксовала». Вот как это объяснял Александр Михайлович Василевский: «Мы ошибочно считали, что нам будет противостоять группировка противника численностью 85-90 тысяч человек. В действительности, у Паулюса было более 330 000 солдат. А у нас – около 300 000. Я вынужден был доложить об этом в Ставку. Наступление было решено перенести на 18 декабря. Но 12 декабря в эти планы вмешалась сама жизнь – началось наступление генерала Манштейна. Здесь немцы впервые применили тяжелые танки «Тигр».

Наступление Монштейна продолжалось 11 дней. 24 декабря советские войска его остановили, а спустя 5 дней группировка Монштейна в районе Котельниково была полностью разгромлена. Спустя еще 2 недели началась заключительная фаза Сталинградской битвы.

Операция «Кольцо»

10 января 1943 года началась операция советских войск под кодовым названием «Кольцо». Ее целью была полная ликвидация немецкой военной группировки под Сталинградом. Руководить войсками Донского фронта было поручено Константину Константиновичу Рокоссовскому. «Нам в усиление была передана свежая, полностью укомплектованная 2-я Гвардейская армия под командованием Малиновского. Мы с ним вспомнили средние века, и решили выдвинуть Паулюсу ультиматум. Вручать предложение о добровольной сдаче было доверено полковнику Виноградову и майору Смыслову. Но 9 января Паулюс отказался принимать ультиматум. Противник тогда еще был силен, и неправда, что он был слабенький», - вспоминал потом маршал Советского Союза.

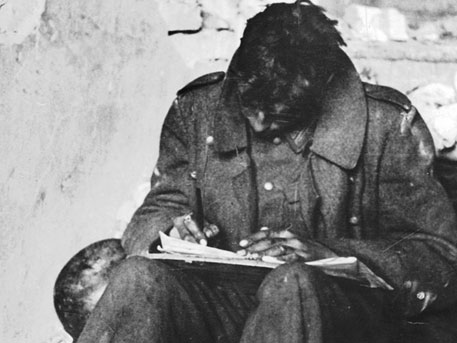

С 10 по 26 января 6-я армия Паульса и 4-я танковая армия оказались в двух «котлах». 31 января Гитлер присвоил Ф. Паулюсу звание генерал-фельдмаршала. Это был намек на то, что сдаваться в плен не стоит, - за всю историю Германии ни один фельдмаршал в плену не оказывался. Но Паулюс счеты с жизнью сводить не стал. Его нашли в здании Сталинградского универмага. Он спокойно передал подполковнику 329-го инженерного батальона Донского фронта Леониду Винокуру свой пистолет, встал с кровати, в которой лежал в пальто и в шапке.

Небольшая группировка верных присяге немецких солдат, которая занимала позиции севернее Сталинграда, еще сутки оказывала сопротивление советским войскам, но и она 2 февраля 1943 года выбросила белый флаг. На этом, длившееся 200 дней Сталинградское сражение было закончено. Правда, саперы еще целый месяц разминировали освобожденный город. При этом 53 сапера погибли, 135 – получили ранения. В общей сложности было снято и подорвано 213 тысяч 878 единиц «заграждения». Но история Сталинградской битвы была бы неполной без рассказа о работе наших контрразведчиков, которые приняли самое активное участие в подготовке операции «Уран».

Агент Макс «Гейне» Демьянов

За несколько недель до начала первого крупного контрнаступления под Сталинградом, Гитлер получил «хорошую» новость – адмирал Канарис доложил ему о том, что русские поверили в дезинформацию о том, что немецкие войска готовят второе наступление на Москву. И поэтому перебрасывают крупные силы к Москве для подготовки наступления на Ржев, которое начнется 15 ноября 1942 года. В этих целях Сталин отозвал Жукова со Сталинградского фронта.

Гитлер остался очень довольный работой абвера, и поинтересовался именем агента, передавшего столь ценную информацию. Канарис назвал имя – Макс. И похвастался: «Макс служит в Генштабе Красной Армии!». Фюрер велел наградить разведчика Крестом военных заслуг с мечами, за храбрость. «Но самое главное – Гитлер велел срочно усилить группу армий «Центр» И держал ее у Ржева даже тогда, когда 6-я армия Паулюса оказалась в котле», - рассказывает ветеран госбезопасности Александр Николаевич Круглов.

Канарис немедленно доложил о награде своему любимому агенту. И в тот же день об этом доложили наркому внутренних дел Лаврентию Берии. Войной агент Макс был внедрен в абвер еще в начале войны. Чекисты дали ему агентурный псевдоним Гейне. Александр Петрович Демьянов отличался большой любовью к этому немецкому поэту.

Шаляпин. Пистолет. Лошадь

19-летний студент Ленинградского политехнического института был завербован ОГПУ в 1929 году. Он попал в поле зрения опытного чекиста Григория Федоровича Григоренко не случайно. Бывшие дворяне, к числу которых принадлежал Демьянов, ненавидевшие советскую власть и искавшие пути сближения с Гитлером, создали в Новодевичьем монастыре монархическую организацию «Престол». Демьянов был в курсе их планов. Чекисты, следившие за каждым шагом 19-летнего студента, инкриминировали ему чтение запрещенных мемуаров Шаляпина и «незаконное хранение пистолета», заранее подбросив его. Саше предложили выбор: десять лет лагерей либо продолжение учебы.

Из оперативной справки на агента 2-го отдела НКВД Демьянова (Гейне): «Демьянов Александр Петрович, 1910 года рождения, русский, беспартийный, образование высшее, по специальности инженер-электрик, хорошо знает подрывное и радиодело. За время работы с нами проявил себя инициативным, волевым, способным, любящим разведывательную работу агентом».

«Чекисты перевели Демьянова в Москву, где он устроился инженером-электриком в Госкинопрокат, а позднее на киностудию «Мосфильм». Приятная внешность и благородные манеры позволили Александру легко войти в компанию молодых киноактеров, режиссеров, писателей и поэтов. Его друзьям импонировали его хлебосольство, дворянское происхождение, дружба с самим Михаилом Роммом и некоторыми иностранными дипломатами, а главное – то, что он единственный держал в Манеже свою беговую лошадь! Очень скоро Демьяновым заинтересовались сотрудники немецкого посольства в Москве», - рассказывает ветеран госбезопасности Круглов.

В декабре 1941 года чекисты, намереваясь внедрить Демьянова в абвер, организовали ему переход линии фронта в качестве эмиссара антисоветской организации «Престол». Эту организацию антисоветчикам помогли создать сами чекисты, которые хотели проникнуть в ведомство Канариса. После проверки перебежчика Гейне поверили и предложили пройти обучение в разведшколе. Он, конечно же, согласился.

«Кстати, незадолго до этого Александр прошел подготовку у аса советской разведки Вильяма Фишера, более известного миру как Рудольф Абель. Тот обучил Гейне работе с рацией и шифровальному делу. Поэтому теперь гитлеровцы только поражались выдающимся способностям русского», - говорит Круглов. После окончания школы новоиспеченному агенту Максу (под таким псевдонимом Демьянов значился в картотеке абвера) предложили внедриться в один из советских штабов. Через некоторое время Макс сообщил, что работает в Генштабе РККА.

Британская разведка «вычисляет» «крота-Макса»

«Деятельность Демьянова была настолько успешной, что даже вездесущая британская разведка доложила Черчиллю о «кроте» – немецком агенте, внедрившемся в Генштаб Красной армии. Британский премьер немедленно сообщил об этом в личном секретном послании Сталину. Советский руководитель «сердечно поблагодарил друга Уинстона». Агент Макс, он же капитан госбезопасности Демьянов, был удостоен ордена Красной Звезды», - рассказывает ветеран госбезопасности Александр Николаевич Круглов.

Но, пожалуй, главной заслугой контрразведчика Демьянова стала дезинформация о советском наступлении под Ржевом. Поверив донесению, которое принес ему Канарис, Гитлер двинул дивизии под Ржев, вместо того чтобы помочь Паулюсу. Немцы прозевали подготовку советского контрнаступления под Сталинградом. Гитлер был уверен, что русские зимой 1942-го вряд ли что-то предпримут по спасению окруженных армий Чуйкова и Шумилова, да и самого Сталинграда.

«Макс Гейне Демьянов фактически помог в октябре-ноябре 1942-го спасти Сталинград от полного захвата. Всего 500 метров отделяли тогда Паулюса от Волги. Введи тогда Гитлер дивизии, переброшенные из Франции, и падение Сталинграда было бы, вполне вероятно, неизбежно. Но Гитлер держал их под Ржевом, держал даже тогда, когда армия Паулюса оказалась в котле. После войны Макса-Гейне попытались внедрить вместе с женой в эмигрантские круги в Париже, но неудачно. Александр Петрович Демьянов умер в Москве в 1978 году. И о его роли в победном завершении Сталинградской битвы, вплоть до наших дней знали только несколько сотрудников спецслужб.

Подарки Сталину, награды от Сталина

Одержанная под Сталинградом победа явилась победой всего советского народа, результатом несгибаемой стойкости, мужества и героизма советских воинов. За мужество и героизм, проявленные в Сталинградской битве, 32 соединениям и частям были присвоены почётные наименования «Сталинградские», 5 – «Донские». 55 соединений и частей были награждены орденами. 183 части, соединения и объединения были преобразованы в гвардейские. Более 120 воинов удостоены звания Героя Советского Союза, около 760 тыс. участников битвы награждены медалью «За оборону Сталинграда».

Многие государственные и политические деятели мира высоко оценили победу советского народа. Премьер-министр Великобритании У. Черчилль в послании И.В. Сталину от 1 февраля 1943 г. назвал победу Красной Армии под Сталинградом изумительной. А король Великобритании прислал Сталинграду дарственный меч, на клинке которого на русском и английском языках выгравирована надпись: «Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь, – от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа».

Автор: Олег Горюнов

Фото: ИТАР-ТАСС

Свежие комментарии